Column

コラム

βventure capital Colum

ビジョンを描き、実現する ──ディープテック企業がスタートアップに変わるまでの軌跡

「向かい風だった風向きが、変わり始めました。」

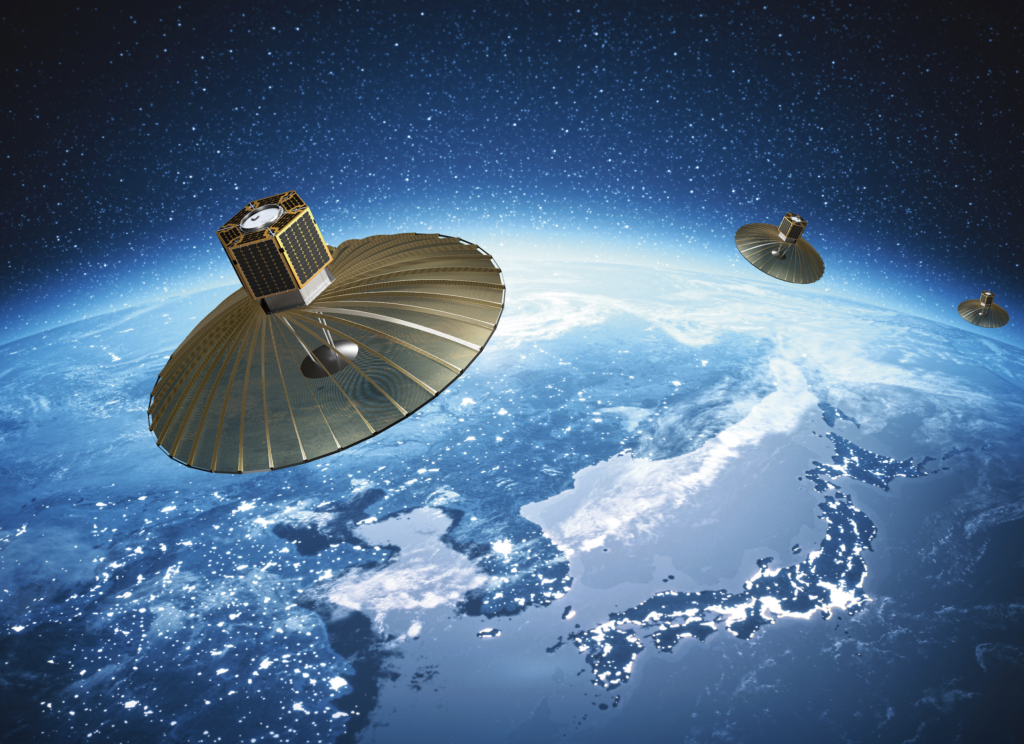

2023年12月、小型レーダー衛星(SAR衛星)の開発・製造・運用に取り組む福岡発のスタートアップとして華々しく上場を果たした株式会社QPS研究所(以下QPS)ですが、第二創業期ともいえる事業の大転換があったことはあまり知られていません。

その立役者の1人であり、上場時には代表取締役副社長 COOも務めた市來敏光さんは、技術者の集まりであったQPSに「ビジョン」と「経営」を持ち込むことで現在の成長にいたる道筋を作りました。

はじめは投資家としてQPSに出会った市來さんが、入社を決意するまでに何を考え、どのような意思で経営に参画をしていたのかについて、出会いのきっかけを作ったベータ・ベンチャーキャピタル株式会社の代表取締役パートナー渡辺がインタビューを行いました。

福岡県生まれ。上智大学法学部国際関係法学課卒。ソニー株式会社にて商品企画、事業戦略策定、新規市場立ち上げを担当。同社退職後、ハーバード大学経営大学院に留学。留学 中に米国ベンチャーの立ち上げを経験。帰国後、株式会社ドーガン、太陽光パネル製造会社YOCASOLの事業再生を経て、株式会社産業革新機構(現株式会社INCJ)でベンチャー投資を担当。2016年3月株式会社QPS研究所に入社し同年7月に取締役就任。2020年7月に代表取締役副社長に就任、2024年8月に代表取締役副社長及び取締役を退き顧問に就任。

1990年、静岡県生まれ。神戸大学在学中に「金融の地産地消」を実践する株式会社ドーガンにインターンとして参画し後に入社。2017年にドーガン・ベータとして独立し取締役に就任。2024年3月ベータ・ベンチャーキャピタルへの商号変更と共に現職就任。地域にスタートアップ・エコシステムを根付かせるにはどうすべきかを考えるのがライフワーク。

投資を決めることができなかったスタートアップに自ら転職をすることに

渡辺 : 実は市來さんとはかれこれ10年以上のお付き合いとなりますが、改めてお話を聞けることをとても楽しみにしていました。QPSのことだけに留まらず、市來さん自身についても伺っていければと思います。

── さて、最初にお聞きしたいのは、入社の経緯についてです。当時株式会社産業革新機構(現株式会社INCJ。以下INCJ。)にいらっしゃった市來さんが福岡へUターンしてQPSへ入社し、上場時には代表取締役副社長として同社の経営を率いていたわけですが、QPSへの入社を決断した背景について教えて下さい。

市來 : ドーガン・ベータ(当時)の林さんと渡辺さんから福岡に宇宙関連の面白い会社があるからと紹介があったことがきっかけです。当時所属していたINCJの投資先はほとんどが東京か大阪の企業であり、福岡出身で地方に投資したい気持ちがあった私としては不満をもっていました。何とか地方に出資したい気持ちで、手弁当で、理由をつけては自費で札幌や福岡に出張し、良い企業がないか探していた頃です。福岡に限定していたわけではなかったんですよね。

そんな中で、旧知の仲であった渡辺さんからQPSを投資候補先として紹介してもらいました。人工衛星を開発しようとしている会社でしたが、宇宙産業は不確実性が高い。なかなか民間企業だけではこの分野への参入が難しかったので、官民ファンドが投資を行うことによって民間VCも出資しやすくなるのではないか、というロジックでINCJ内で話をしていました。

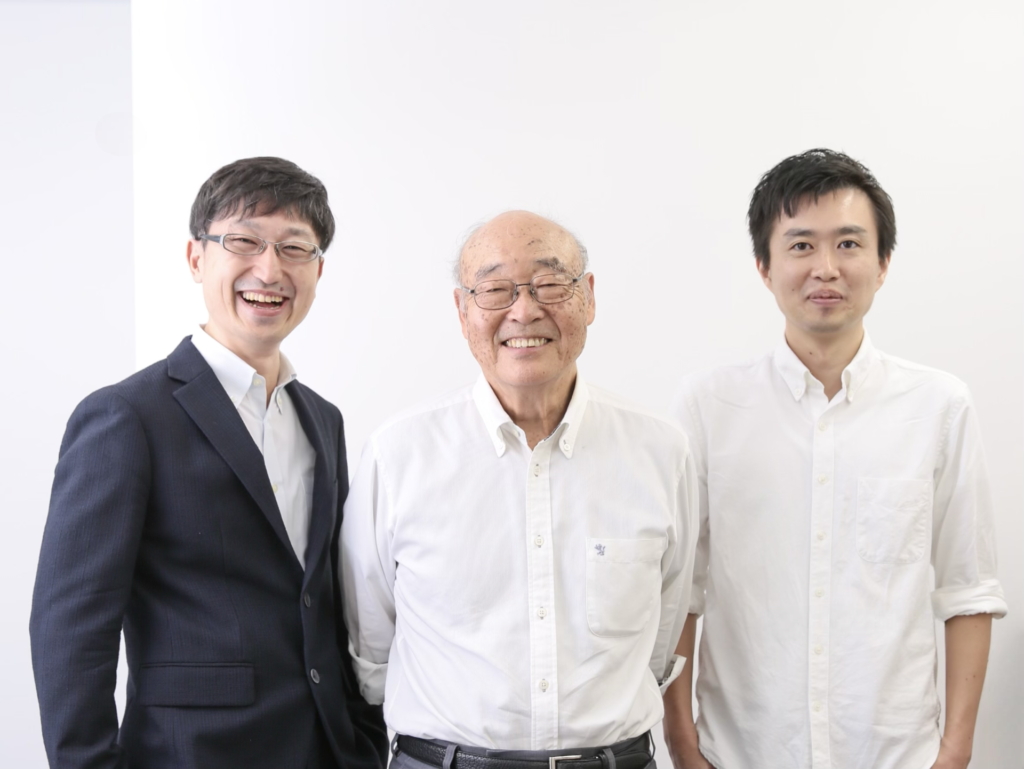

ご存じの通り、QPSは当初からSAR衛星を事業化したいということはカチッと決まっていました。QPSのチームを見てみると、大西さん(現代表取締役社長 CEO 大西俊輔氏)と八坂先生(QPSの創業者、現九州大学名誉教授 八坂哲雄氏)の2名がいて、その他のメンバーもみな技術畑の人しかいなかった。とにかく衛星を作りたい、という思いしか表に出ていなくて、SAR衛星でどのような世界を実現できて、お金を稼げるのか、そのためにはどうやって資金を集めるのかということは後回しで、はっきりしていなかった。このままだと、この会社は厳しいのではないか、これがQPSに対する最初の印象でした。ただ、ファンドマネージャーとしての立場からすると、事業目的の明確化や資金調達計画を立案すれば出資できる可能性があると見ていたので、できれば私が担当して、INCJから出資したいと考えていました。QPSの可能性をまとめて意気込んで上層部へプレゼンしたのですが、力及ばず30秒で断られてしまいましたが(笑)。

── 30秒ですか(笑)。私は宇宙と聞くと特にポテンシャルがあると感じますが、市來さんとしては特にどのような点でQPSに可能性を感じたのでしょうか?

市來 : 当時私がQPSと出会い、なぜこの会社に可能性を感じたかというと、「小型SAR衛星」と聞いた瞬間に自分の中でQPSが実現する未来の世界を描くことができたからです。現在のQPSの掲げる目標は、まさに私がQPSと出会ったタイミングで頭の中で描いたものでした。ビジョンやビジネスのアイデアは当時から変わっていないんです。

出会ってすぐに何故それが描けたのかというと、自分が思う「伸びる会社」が持っていた要素と似たものをQPSも持っているなと感じたからです。

1点目は、INCJ時代の投資担当先である株式会社ABEJA(以下ABEJA)から得た知見です。ABEJAは店舗のセキュリティカメラの画像を使って収集した人の属性や動き、棚の商品の変化に対しPOSデータや天候データなどを組み合わせてAI解析を行う企業だったのですが、出資のアプローチを進めていた2014~15年に同社は協業していた大手小売業と「店長のいらない店舗」という実証をしていました。シンプルな例を挙げれば、お店で唐揚げを売っているとして、在庫は3人分である一方、時間帯や天候の状況などを鑑みると今後2時間以内に10人分売れる見込みがあるため、7〜10人分を追加で揚げましょう、というような一歩先の未来をAIが解析・予測し自動的に提案する、というものです。この時に初めて『未来予測』という世界を知りました。

そういった会社をみていたので、小型のSAR衛星と聞いた時に、いま主流であるカメラ付き衛星が苦手な夜間の時間帯や悪天候の場合の定点観測が、SAR衛星であれば可能になる。すなわちSAR衛星はABEJAでいう店舗のセキュリティカメラと同じ役割を果たすことができ、ABEJAのビジネスの発想を応用できるのではないか。SAR衛星が宇宙に数百機打ち上げられ地球を観測し続けて、蓄積したデータを他のデータと組み合わせて解析すれば、地球の一歩先の未来を予測できるのではないかと。地表の動きを見て地震を予測する、車の動きを見て渋滞を予測する。そういったことが可能になるのではないか?Yahoo!天気のアプリように、地球規模で数分、数時間先に起きる出来事を確認しながら判断・行動が出来るのではないか?そんな未来があったら面白いのではないかということが思い浮かびました。

2点目は、ちょうど同じ時期に興味を持っていた企業にアメリカのPalantir Technologies Inc.という企業についてでした。当時、とある記事で、この企業が銀行より、預金の引き出し状況の分析や銀行店舗運営の効率化を計ることを目的にATMのトランザクションデータの解析を依頼され、解析を進めたところ、テロリストの資金の流れやマフィアのマネーロンダリングの動きが掴めるようになった、と書いてあったのです。最終的にはアメリカ政府のお抱え企業になってテロ対策、マネロン・麻薬・感染症等の出入り予測を行うようになっていきました。全く価値がないと思っていたデータを解析してみると思わぬことが見えてきた訳ですが、同社の事例を通じてデータにはすごい価値があり、QPSがSAR衛星から得るデータもすごい価値を持つのではないか?ということも思い浮かびました。

3点目は、私が過去在籍していたソニー株式会社(以下ソニー)での経験です。ソニーではデータや音源にあるノイズをキャンセルするということがあたりまえの会社で、画像もノイズをキャンセルすることによってより良いものにできると考えると、SAR衛星の画像も電波を画像化したものであればノイズの塊でもあるだろうと思ったので、ソフト的に画質を高める余地もあるのではと考えました。

この3点が重なった時に、地球全体をずっと見ることによって、一歩先を予測して人々の生活を豊かにすることもそうですが、そもそもこの地球規模のリアルなデータってGoogleもFacebookも持っていないものだよねと気付きました。「自分たちがこのデータを先んじて収集し、ノウハウを得て囲い込むことが出来れば、このデータは誰も持っていない、とんでもない価値を持ったものになる可能性があるのではないか。これを実際に作り上げたら面白いんじゃないか」と。2015年にQPSと初めて出会った時にこれらの事が頭に浮かびました。できるかどうかは別として、小型のSAR衛星が出来れば、その世界を見ることができる可能性がある。これは面白く、かつ私の地元である福岡発の企業であり、どうにかして事業化させたい、当時INCJに在籍していた私はこのような思いを持つに至り、QPSに対して出資をしたいと思いました。

── 一方で、当時はまだINCJとしては投資の意思決定に至ることができなかったわけですよね。

市來 : はい。当然出資を実現するためには足りない要素も多く、そもそも当時のQPSはビジョンもない会社でした。どうにかして基盤を作ることができる人材が必要で、当時からQPSの代表を務めている大西さんへ「人材を探して欲しい」とお願いしていたのですが見つかりませんでした。最終的に、大西さんから「市來さん、福岡に戻って一緒にやりませんか?給料は1/3になりますが…」と声がかかりまして、私自身も「これもご縁かな」と決断して、福岡へ戻りQPSへ入社した、ということです。

自分の中では、QPSへ入社するにあたってもポイントがあって、1点目は自分の地元である福岡でなければ戻ってこなかっただろうなと。もともと新しい産業を作りたいという夢があって、産業を作ることの最終的な目的は日本を豊かにすることですが、それを自分の地元の福岡でできたらいいなと常に思っていました。QPSが展開する宇宙ビジネスは新しい産業になる可能性がある。とはいえ、出会った当時は不確実性の塊でしたが(笑)。

2点目は、自分は会社を経営していた時もファンドマネージャーとして出資をしていた時も、事業を起こすには2種類の人間が必要だと考えていまして、1人は「ビジョンを描ける人」、もう1人は「ビジョンを実現できる人」。後者でいう「実現」とはQPSを例にすると、単に衛星を開発・組み立てることだけでなく、衛星を実現するための資金調達を決めてくる人、事業を構築できる人、人材や不足しているスキルを埋め合わせるパートナーなどの様々なリソースを引っ張ってくる人等です。事業を現実のものとするために必要なものは多くありますが、それらを満たせる人を揃えられるかが重要になってきます。当時のQPSにはビジョンを描ける人がいなくて、実現する人も衛星部分のエンジニアのみでした。であれば、自分はビジョンを描くところと衛星以外の部分を実現できる人になれるかもしれないと。私に無いものはQPSの初期メンバーが持っていて、彼らに無いものを私が持っている。当時のQPSのメンバー構成から、私という人間は親和性と補充性があると思いました。もしかすると福岡に戻って一緒にやるだけの意味があるかもしれない。人生をかけてみてもいいかな、と考えました。

渡辺 : 補い合えそうというのはまさにその通りですね。紹介した私も、QPSが持つ非常に大きな野心をどう形作るのかという部分で市來さんにご一緒いただけたらと思っていたので、転職の意向を聞いたときにはとても嬉しかったのを覚えています。

会社の歴史が経営者を決める

── 少し話は逸れますが、転職の話のなかで、市來さんが「地元で経営者を育成したい」と発言していたことも印象的でした。

市來 : QPSに入る前から大西さんには伝えていましたが、私自身のこれまでのキャリアの中心が経営者だったことを踏まえると、必然的に経営を行う比重は大西さんより自分の方が大きくなるだろうと考えていました。ただ、私が大西さんと経営者を交代する必要はないとも考えていたんです。大西さんには、私は野球でいう助っ人外国人であって、大西さんを育てることが一つのミッションであり、そのために福岡に帰るということも話していました。なので、大西さんには「私は将来この会社からいなくなる人間なので、早く一人前の経営者に育って、市來さんは必要ないよと言って欲しい。そうなることが私にとって一番うれしいことだよ」と。

── 大西さんを経営者として育成したいと思うに至ったのはなぜでしょうか?

市來 : QPSがたどってきた歴史は、とても重要だと考えていたからです。もともとは八坂先生が九州に宇宙産業で活躍する企業を作り出したいとの思いを持って努力をされていたわけですが、八坂先生は既に高齢であり、このままではQPSが無くなってしまう。地場企業とも繋がりがあり、良いものを作ってきていたのでもったいない。どうにかしてQPSを持続し、成長させたいという思いで門を叩いたのが大西さんでした。大西さんのこの志を私は尊重していましたし、会社の成長のためにも重要な要素でした。もしQPSにこのような歴史が無く互いにドライな人間関係だったら、「私が社長になる!その方が会社が成長できるはず!」と考えたかもしれませんね。

── その会社が紡いできた歴史というのは代えがたいものですよね。他に転職の際に考えていたことはあったのでしょうか?

市來 : 転職を決める要素はいくつかあって、先ほど話した通り、QPSが福岡で活動していたこと、そして新しい産業を作り出す可能性を感じたことなのですが、もう1つ挙げるとすれば、自分が働く上で大切にしていることは一緒に働きたいと思う人がいるか?ということです。これはすごく重要なポイントでした。

転職時の大西さんに秀でた能力があったかと言われるとそれは分からなかったというのが正直なところですが、ひとつ感じていたのは、嘘をつく人ではないだろうな、できると言ったことは必死にやる人だろうな、という人としての魅力です。結果的に、最悪実現出来なくても悔いはないかなと思うことが出来ました。そういう意味で、QPSのメンバーと一緒に働きたいなと思えたことは大事なポイントでしたね。

市來 : それともう一つ、ビジネスをやる上で、ビジネスとはこうあって欲しいなと昔から思っていることがあります。どんな技術であれ収益を上げることは素晴らしいことであり、私自身、どのようなビジネスであってもリスペクトする気持ちを持っています。ただ、多くの新規ビジネスは技術が向上することにより生産コストを下げることに重きが置かれていて、結果として既存のモデルから市場を奪うというビジネスが多いなと。分かりやすい例だと、生産コストが安い海外にアウトソースする、日本で作っていたものを海外拠点で生産するなどでしょうか。結局それって日本の労働力を切って海外に持っていくだけ、もしくは人が技術を駆使してこなしていたものを機械に置き換えているだけで。それはそれで素晴らしいことであり、企業の競争力につながる要素になり得るのですが、結局は既存の経営資源を削って、これに取って変わっているだけだよねと。

私の理想としては、創造したビジネスがこれまでにない全く新しい分野の事業となると、それは既存の世界とは全く異なる世界で戦うことになり、その事業は社会的に純増、つまりインキュベーターになる可能性がある。そういった分野で事業を作ることができると面白いな、と元々思っていた所がありました。

その中で、当時の宇宙分野は不確実性が高かったですが、インキュベ-ターとなる可能性が十分にありました。小型SAR衛星で地球を見続けるということは今までのビジネスにはなかったことです。どこかから奪い代替するものではなく、むしろこれまでできなかったことができるようになる純増のビジネスになるんじゃないか、と。更に、実現すれば社会の発展にもつながると確信していました。

難航する資金調達、日米で異なる評価を受けたチーム構成

── ここまでは市來さんがQPSに惚れ込んだことをきっかけに同社が新たなステージに立つこととなったという経緯の話になりましたが、ここからは成長段階に入るために資金調達を実施し、主力メンバーが集まった経緯についてお聞きします。資金調達を実現するまでは人材の採用は行っていなかったですよね?

市來 : とても採用なんてできる状況じゃなかったですね。今となっては笑い話ですが、私が入社する前に聞いていた預金残高は、実際に入社したときにはその半分もなくて。まず最初に行ったのがコスト全ての仕分けを行い、不要なものは解約することでした。そうしないと会社が回っていかない状況でしたから。

── 今やQPSは人を惹きつける会社になりましたが、このままじゃ誰も採用できないよね、というところがスタートだった訳ですね…

市來 : 当時のままだとそうでしたね。入社後しばらくはコスト面のリセットの作業をしつつ、次第にQPSのビジョンを作る作業に取り掛かっていきました。このタイミングで、もともと持っていたアイデアを一般の人にワンフレーズで理解してもらうために「リアルタイムGoogleマップ」(「Googleマップ」というのを公には言えなかったため、公には「リアルタイムマップ」、「準リアルタイム観測サービス」)というコンセプトを打ち出しました。現在、盛んにアピールしているSAR衛星36機構想は私が入社して間もなくの2016年5月には出来上がっていて、同年6月には札幌でプレゼンをしています。YouTubeにもプレゼン動画が残っていますが、当時も今も話していることは変わっていないですね。

── そして、資金調達に動かれたと。

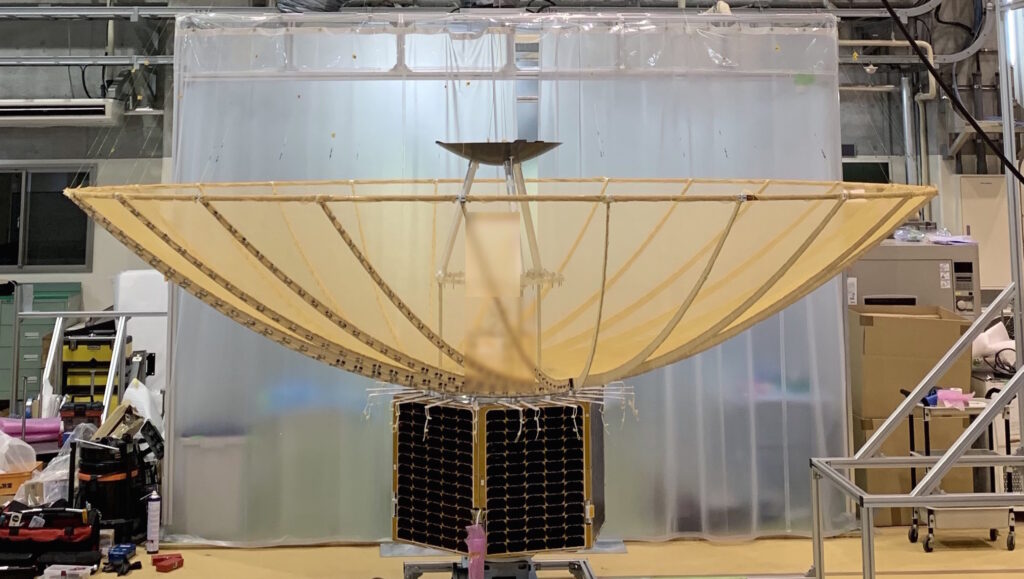

市來 : はい。しかし、ビジョンを作り上げて資金調達活動を始めたのですが、当時の宇宙ビジネスはリスクが高いものと見られていて、その上「SAR」は容易に理解されず不確実性が高いと指摘されてしまいました。資金調達を成功させるためには、投資家にQPSのビジョンを信じてもらわないといけない。そのためにもSAR衛星に取り付ける展開式のアンテナを完成させる必要がありました。

その頃、偶然小型SAR衛星用の展開式アンテナとSARシステムを作って納品して欲しいという公募案件がありました。その後、公募案件を受託することが決まり、実際に展開式のアンテナを開発しようと考え行動を開始したのですが、先行投資を賄うために相談したのが福岡銀行でした。私が作ったビジョンを力説したところ、同行が3,000万円のブリッジ資金を融資してくれたんです。その3,000万円で開発を進めることができたのは非常に大きかったですね。

渡辺 : 製造面だけでなく、金融面でも地場企業と共にスタートされたのはとても素晴らしい事例でしたよね。

── そして、この頃、日本のVCには断られ続けていて、仕方ないからアメリカのベンチャーキャピタルにも会いに行ってみよう、ということもされていましたよね。

市來 : そうですね。VCへアプローチを開始したのはSAR衛星の展開式アンテナを作っていた段階でしたので。「リアルタイムGoogleマップ」をコンセプトに、半年間かけて国内約50社以上にピッチして回りました。「面白そうだね」とは言ってもらえるものの、「宇宙だし、リスク高いよね」の一言で、日本国内ではけんもほろろの状態でした。

── その一方でシリコンバレーでは評価が高かったと聞いた記憶があります。

市來 : そうそう。国内では全くダメで、大西さんも私もかなり落ち込みました。これだけ熱心に行動しているのに国内では全く刺さらなくて。もう小型SAR衛星はあきらめた方がいいのかな、とも。ただ、その前に私から、日本でダメならアメリカへ行ってみようぜ、と大西さんに提案したんです。QPSのたどってきた歴史はアメリカではあまり価値を持たないかもしれないと考えましたが、アメリカでSAR衛星が認知されているのか、市場があるのかを知るためだけでもアメリカに行く価値はあると考え、シリコンバレーへ行くことにしました。

そしてシリコンバレーへ行ってみると、有難いことに、想像以上にいろんな所から「会いたい」と声がかかりましたね。当時のGoogleの衛星部門のトップ本人が一人で出てきたり、Bessemer Venture Partners、Khosla Venturesといった有力VCやSpace Angelsという当時宇宙分野で最もシードファイナンスをしていた組織の当時のChairman、米国の著名な宇宙ベンチャーの役員や大リーグやメジャーリーグサッカーのオーナーもしている地元の不動産王などとも話をしたりしました。ただ、みんな一言目には「技術的に不可能だよね」「電力が無理だよね」「何故QPSは実現できるの?」と質問してきて、これまで日本では「宇宙って何?」「SARって何?」から説明していたので、私としては「すげぇー、この人たちはSAR衛星や技術的課題を理解している。日本と全然違う。」と驚きました。どこも、初めの1時間は技術的な質問を矢継ぎ早に投げかけてきました。具体的にはQPSが開発するSAR衛星の電力面、開発しているアンテナの特徴、コスト面、その他技術に関する課題についてです。それらの質問を大西さんと一緒に打ち返していると、途端に皆から「お前たちすごいな!今はカメラの衛星が主流だけど、必ずSAR衛星の時代は来るから絶対にやり続けろ。SAR衛星に対してここまで熱意を持って語ることができる人物は世界中探しても滅多に存在しないよ。」と励まされて帰国しました。

渡辺 : プロダクトが作れるのか、という点において、日本ではまず物を見せてほしいと言われる一方、シリコンバレーではその裏付けとなる技術や知識がしっかりと評価の対象になっていたということですよね。

市來 : また、日本でピッチを行った際に都度言われたことは「経営陣が心許ない」ということでした。大西さんは大学院を修了しただけの若者、八坂先生は教授が本職でビジネス経験がない、私も有力コンサルや投資銀行上がりじゃない等々、ボロボロに言われましたね(笑)。

その一方で、シリコンバレーを訪問して最も嬉しかったことは何かというと、日本ではボロボロに言われた我々経営陣が一番評価されたことです。大西さんは当時すでにプロジェクトマネジメント含めて十以上の衛星プロジェクトに携わった経験があること、八坂先生はロケットから衛星、宇宙デブリと日本を代表する研究開発の豊富な経験をもたれていること、私は過去に社長として実際に会社を経営した経験(後述)があり最後までやり切ったこと、3人それぞれが持つ経験を何よりも評価されました。あるVCの担当者からは、「アメリカにはNASAにいたとか、著名投資銀行、コンサル出身といった、キラキラしたバックグラウンドの経営陣のスタートアップが沢山あるけど、彼らには実際にモノを作る経験が欠けていたり、会社を経営した経験が無かったりすることが多い。そういうのが失敗したのをいくつも見てきた。一方QPSのボードメンバーは経営経験も開発経験もあり、ここまで揃っている経営陣は中々いない。QPSの1番の価値は経営陣で、このチームなら成功するかもと思わせるものがあるよ」と言われ本当に嬉しかったです。日本では一切言われたことがなかったのにポジティブに見てくれるんだと。シリコンバレーで出会った人達は我々の肩書ではなく経験値を見てくれていたのです。

── アメリカから戻り、すぐに初回の調達ラウンドが決まったのでしょうか?

市來 : いえ、そうではなかったです。アメリカから戻りしばらくした後、QPSと同じく小型SAR衛星を開発するアメリカのCapella Space社が資金調達を成功させ、それがニュースになりました。すると途端に潮目が変わったのか、多くの宇宙関連のデータ会社各社が今後小型衛星市場の中でSARが一番ホットな分野というレポートを出し始めたんです。実現不可能だといわれていた小型SAR衛星を開発する企業が資金調達に成功したことで、同衛星のデータ活用に対する実現可能性が高まり、価値がある分野と評価されるようになりました。

それからQPSに対しても少しずつ、リアルテックファンド(現Untrod Capital Japan)、スパークス・アセット・マネジメント、三井住友海上キャピタルといったVCが興味を示してくれるようになりました。ちょうど2017年に入った頃の話でしょうか。

── ちょうど日本政府の方針もあり、宇宙ビジネスを推進しようという機運が高まっていましたよね。

市來 : そのタイミングでしたね。向かい風だった風向きが変わり始めました。その頃INCJが投資に参加してくれて、これが呼び水となってINCJとスパークス・アセット・マネジメントの二社がリードとなり、一気にシリーズA調達に向けての陣容が固まっていきました。

── そうすると、アメリカではQPSの経営陣が評価されたポイントの1つだったということですが、日本へ帰国してからQPSに対する周囲の見え方が変わってきた要因は一体何だったのでしょうか?

市來 : おそらく一番大きなポイントはアンテナが完成したことに尽きますね。それにより、「QPSは世界初で開発すると言っていたアンテナを本当に実現させた」と。プロダクトができたことで俄然、弊社に対する信憑性が上がったと思います。同時に、QPSの強みでもある九州の地場パートナー企業の技術力の高さも認知されることになりました。

QPSはもともと地元企業との間で宇宙クラスターの形成活動など、様々な取組みをしていましたが、大西さんや八坂先生はこれを当然の取組みとして捉えていて、特別な取組みとして捉えていなかったんですね。これって地方創生の観点から見ると、特別で素晴らしい取組みのはずなんですけどね(笑)。私は2人に対して「この座組みはある意味産業の創出じゃないですか?」と投げかけ、最終的にはQPSが育ててきたこのクラスターを「北部九州宇宙クラスター」と命名しました。大西さんと八坂先生が共に「九州に宇宙産業を根付かせ、九州で宇宙工学を学んだ若者が働くことができる場所を提供したい」という思いを持って始まった事業でしたが、自然な流れで「九州の産業を創出する」という大きな目標へと変化していったのです。

渡辺 : 「北部九州宇宙クラスター」は市來さんが命名したんですね!知らなかったです。

スタートアップの一番の強みは意思決定の速さ

── こうして実現した資金調達でしたが、多くの人達を説得して仲間になってもらうプロセスであったわけですよね。その過程ではどのようなことを考えて活動していたのでしょうか?

市來 : 産業を作るとは言っていましたが、SAR衛星が完成し観測を実現するまでは、事業会社から興味は持たれないものとも考えていました。もちろん開発段階から声をかけてはいたのですが、どの会社も「面白いね。でも、まずは画像を見せてね」で終わってしまう。衛星の素晴らしさを熱弁するも出資までは至らない。この状況で率先してリスクを取って資金を供給してくれたのがVCでしたね。

最終的にシリーズAの段階では約10社のVCが出資してくれました。反面、これだけ外部株主が多いと「取締役会にオブザーバーとして参加したい」とか「定期的に情報を報告して欲しい」など様々な要請が入るのですが、各社の要請を安易に受け入れると、我々自身が事業の遂行に専念できなくなってしまう。幸いにもリード株主2社も同様の理解を示して下さり、私はここでVC各社と交渉し、取締役会などの場で事業に対して意見をいうことができるのは持株比率が上位2社の先だけとしました。その代わり、四半期に1回の頻度で全株主を対象とした事業報告会を開催し、事業の進捗状況を報告することにしました。また、毎月、自社内での出来事等をトピックスという形で私の方でまとめて、全株主へメールでお知らせする取組みも実施していました。これは私が前々職のYOCASOL(ヨカソル)で経営者として働いた際に学んだことなのですが、株主のベクトルを合わせることは本当に重要です。いかに株主に同じ方向を向いてもらうか、ここの調整に神経を使いましたね。

渡辺 : これらのことを投資契約書へ明記して各VCと契約を締結できたことはその後の事業を進める上で大きかったですよね。経営に関与する人を少なくすることは、スタートアップ自身が事業に集中する上では非常に大事だなと。

市來 : そうですね。親心と理解しつつも…それでもVCの方々からいただく意見は多かったと記憶しています。当時は、とにかく衛星の打ち上げを実現するために開発に集中しなければならないという気持ちが強く、そのために私自身が防波堤になってあらゆる調整事を受け入れて、本当に対応に困った場合にのみ大西さんに出てもらう。いかにノイズを排除するかということに気を使っていました。

── シリーズA資金調達後の採用は順調だったのでしょうか?

市來 : 順調ではなかったです。苦労しましたね。我々が入社してもらいたいと思っていたスペックを備えた人材からの応募はなかなか実現しなかったです。当時のQPSは知名度が低く、「なんだこの会社は」とみんな怖がっていたのではないかと(笑)。また、即戦力が必要だったので、ほとんど一本釣りで採用活動していましたが、本人はQPSに転職したいと思っても、ご家族の関係で難しい等は、数知れず。

もう一つは、シリーズAで24.5億円を調達したとはいえ、当然この資金は衛星の開発と実現に最大限費やすべきと考えていたので、なるべく人の採用は控えておこうと考えていたこともあります。当時は仮に採用を行うにしても、衛星の実現可能性を高める開発人材を優先すべきと考えていて、コーポレート人材の採用は後回しでしたね。シリーズBの資金調達の段階で一気に採用を加速し強化しました。全体を通して採用は本当に難しかったですが、高くない給料の提示にも関わらず、多くの方との良縁をいただきました。

── 技術のメンバーの採用にはどのようなエピソードがありますか?

市來 : 一番大きかったのはプロジェクトマネージャーに入社してもらえたことです。開発の多くを彼に任せることができるようになりました。彼は大西さんの大学の後輩で、同じ研究室に所属していた人物です。著名な宇宙スタートアップにも在籍していて、その当時から交流もあり、大西さんとはいつか入社してもらいたいね、と話していました。彼以外にも相応の知見を持った人材はいましたが、将来のキャリアビジョンが当社とマッチしないなど、うまくいかなかったですね。

── プロジェクトマネージャーの入社が転換点だったのですね。事業を加速させるためには技術畑の方だけではなく、バックオフィス含め柔軟に手を動かせる方がいる方が良いとも思えるのですが。

市來 : 当所のQPSの状況からすると、何よりも小型SAR衛星を実現させることが最重要ですので、日々の小型SAR衛星開発のプロジェクトマネジメントをしていた大西さんの業務を引き継いでもらって、大西さんにはもっと経営的な見地からプロジェクトをリードしてもらう必要がありました。私自身も「COO」という肩書がありましたが、資金調達のピッチをしつつ、同時に取引先候補にはそれ以上の数を訪問するなど、営業活動に明け暮れていましたね。

渡辺 : その頃のエピソードでいうと、市來さんは当時から「日繰り表」を作り続けていましたよね。ここまで大型の資金調達を果たすまでの企業に成長したにも関わらず、日ごとの支出を徹底的に管理する姿勢にはとても驚きました。財務専任の方でもここまでやらないと思いますよ。

市來 : 毎日の預金残高を確認しないと安心できない性分で…(笑)。

市來 : 日繰り表自体は取締役会では先3か月分、実際のファイルは先1年分くらいまで作っているのですが、私の手元のファイルでは当時は常に3年先までシミュレーションしていました。どこで資金ショートしてしまうのか常に把握しておかないと不安ということもあります。ただ、日繰り表を作ることは大変なのですがメリットもあって、資金余力を把握しておくことで事業を進める上での妥協点やプロジェクトの期限がわかるため、大きな決断をスピーディーに行うことができるんですよね。上場準備に入るまでの段階でのスタートアップの一番の強みは、間違いなく意思決定のスピードなんです。実際、多くの取引先との商談や口説き落としたい協業パートナーとの交渉を進める中で「今決めます」と即断即決すると、相手の方はこれを意気に感じてくれて、以降のやり取りが円滑に進むことも多かったです。日繰り表を作り続け、常に資金繰りを頭の中に叩き込んでいたからこそ、スピーディーな意思決定ができたのだと思っています。

渡辺 : シリーズA後もそうですが、シリーズB以降においても、調達した資金を厳密に管理し、使途についても丁寧に説明していた点において市來さんの経営思想が垣間見えるのですが、なぜそのような考えに至ったのでしょうか?

市來 : この考え方を得たのはソニーを退職してハーバード大学へMBA留学していた時期ですね。留学中、日本の大企業では学べないことを学びたいとの気持ちが湧き、同大学を1年間休学してロサンゼルスのスタートアップで働いていました。創業後間もない企業にもかかわらず資金調達が順調で驚いたのですが、資金管理はシビアだったんです。当時の経営者は「自分たちが保有する資金はVCから預かっている資金に過ぎない。彼らをEXITさせるまでは1銭たりとも無駄に使っている素振りは見せず、とにかく有効に活用しろ。EXITさせてから初めて自分たちが使いたいように使え。」という姿勢を徹底しており、資金を利用する際には細心の注意を払うようにと教育を受けていました。この時の経験はYOCASOLの経営者時代にも活きましたし、QPSでシリーズA調達を終えた後も「外部株主に対し資金を無駄に使っていると絶対に見られたくない」と思っていました。社員に対してもこの姿勢を崩さないよう日頃から注意喚起していました。

また、シリーズA調達以降は、資金調達の度に様々な方から「人材を採用したらどうか」と言われましたが、私の頭の中では常に「ここで人員を増やした場合(資金を使った場合)、万が一想定外の事象が起きた時に、事業を計画通りに進められるか」というシミュレーションをグルグルまわしていたので、ギリギリまで既存の組織で耐えられる限りにはストレッチさせて、もう組織的に無理、もしくは資金的に大丈夫、という段階が見えたら採用するとしていました。このため、組織内の人材は自然と少数精鋭になっていった部分があります。衛星の打ち上げ失敗、コロナ、ロシアのウクライナ侵攻など様々なトラブルがあったにも関わらず資金繰りで苦しまなかったのは、資金管理に関してシビアにやってきたからこそだと思います。絶対に成長するとわかっていれば一気にアクセルを踏むことができるのでしょうが、私は周りがそう言うからと安易にそうはできなかった。常に事業に対するリスクを考えながら進んできましたので。これは経営者の考え方に依ると思います。守りながらも成長させていくためにどうするかと考える中で、自らはギリギリまでできることをやろう、という気持ちで仕事をしてきました。そのおかげか、取締役会や株主からは「市來はケチだ」と何度も言われましたが(笑)。

渡辺 : 投資家は「人を雇え、増やせ」と言いますけど、人を入れて加速するかどうかは別次元の話ですよね。

市來 : 採用した人数に見合った事業の成長が続けば良いのですが、私自身の経験上、そうならないことが多いと思っていまして。人材の採用は慎重に進めましたね。

===

数時間にわたるインタビューは、臨場感のある市來さんの語りであっという間の時間でした。その幾ばくかでもが、皆さんにまで伝われば幸いです。前編ではQPS研究所がスタートアップへと変化をしていく過程を聞くことができました。後編では、市來さんが経営者を志したきっかけや、どのような経営哲学を育んできたのかについて掘り下げていきます。

関連コラム

-

大型サミット「SAS」開催の意義──山口キャピタルが描く下関の未来

- インタビュー

山口県下関市に本社を置く金融グループ、山口フィナンシャルグループ(YMFG)。グループのCVCとして山口キャピタルの存在があります。2017年に本格的なベンチャーキャピタル業務をスタートさせ、5年で60社以上のスタートアップに投資を実行。ドーガン・ベータのファンドにもLP出資をしていただくなど、これ… -

なぜ福岡のVCが宮崎に新オフィスを開設したのか、“宮崎在住キャピタリスト”が語る

- インタビュー

2021年11月、ドーガン・ベータでは福岡オフィスに次ぐ拠点として、新たに「宮崎オフィス」を開設しました。 大きな目的は、これまで福岡で時間をかけて向き合ってきた「スタートアップエコシステムの醸成」の取り組みを他の九州エリアにも広げていくこと。そこで九州2つ目の拠点として、宮崎市を新たなチャレンジ… -

創業の地 福岡はベストな選択か ── 福岡のスタートアップ・エコシステムの強みとは

- コラム

弊社ドーガン・ベータのドーガンという名前は、九州の方言「どげんですか(主に福岡・鹿児島)」「どがんですか(主に佐賀・長崎)」「どぎゃんですか(主に熊本)」「どんげですか(主に宮崎)」「どげえですか(主に大分:諸説あります)」...といった九州の言葉です。 割と親しい間柄で、久しぶりの挨拶に使われる… -

「徹底的な現場主義」カーブアウトから始まった沖縄発スタートアップ 成長の軌跡

- インタビュー

”機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする”をミッションに掲げ、IoT・AIを活用したサービスを提供しているLiLz(リルズ)株式会社。 大規模なビルや工場等には、設備の状態を示す多くのアナログメーターが取り付けられていますが、それらを点検者が日常的に巡回して確認するのが現在でも…