Column

コラム

βventure capital Colum

地方企業の「DX伴走支援」で成長の大分発スタートアップ・イジゲン、10以上のプロダクト開発を経て見つけた事業チャンス

戦略立案からソフトウェア開発、デザイン、ブランディングまで。DXの全工程を自社で総合的に支援できる仕組みを武器に、さまざまな地方企業のDXに伴走しているのが大分発のスタートアップ・イジゲングループです。

代表取締役CEOの鶴岡英明さんが前身となる会社を大分で立ち上げたのが2013年のこと。そこから約10年、試験的に作ったものも含めると開発してきたプロダクトは10個以上。現在手がけているDX支援事業「DX STUDIO」においても、複数のプロダクトを手探りで開発してきた経験が1つの強みになっています。

2022年12月には西日本フィナンシャルホールディングスのグループ会社となり、新たな体制で再スタートを切ったイジゲングループ。前編となる本稿では、鶴岡さんと代表取締役専務CFOを務める鍋島佑輔さんに、同社の成り立ちやこれまでの変遷を振り返っていただきました。

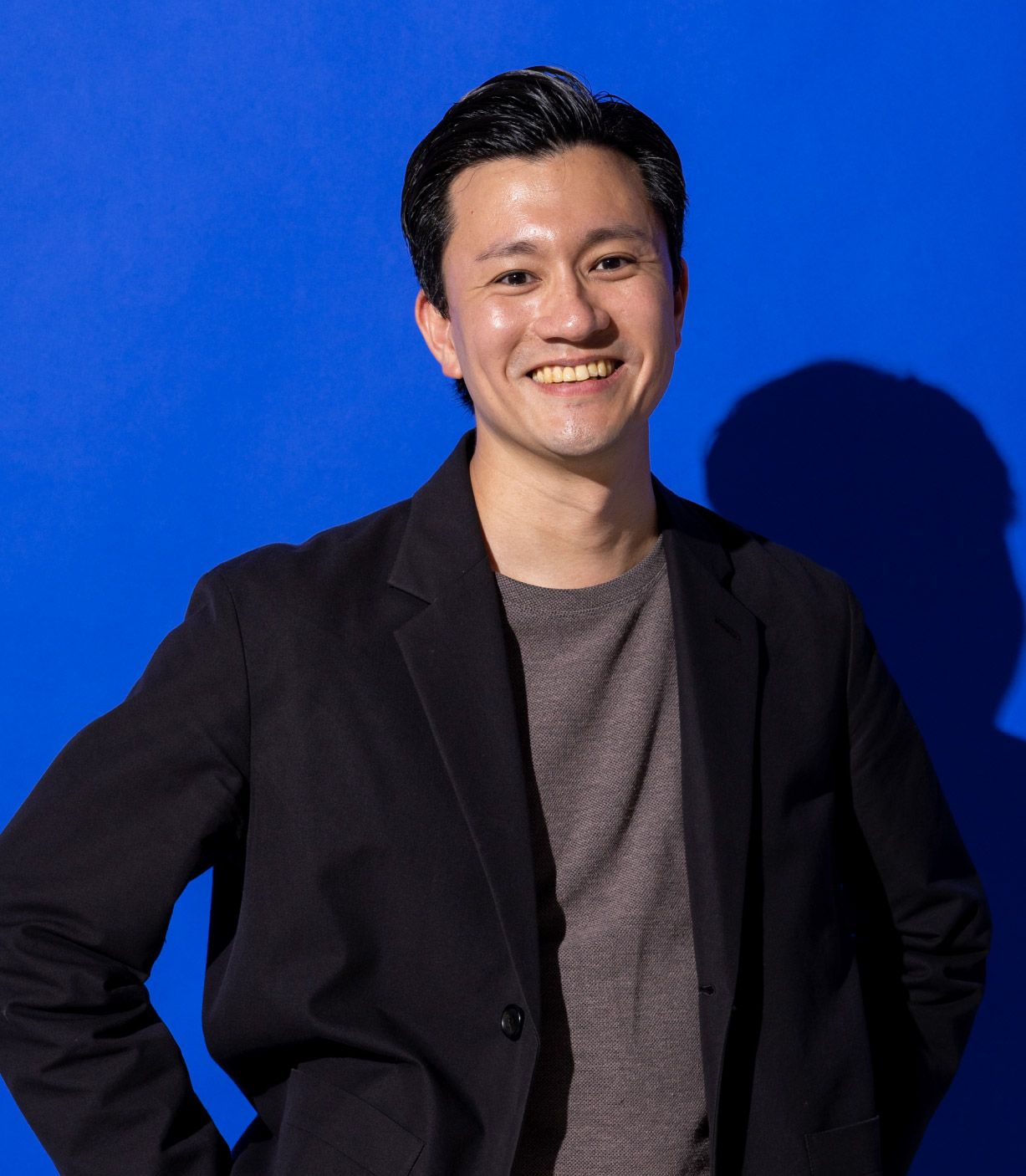

イジゲングループ株式会社 代表取締役 CEO

1983年、大分市生まれ。大分大学工学部中退後、東京でSIerやITベンチャー、フリーランスを経験。2011年の東日本大震災を機に株式会社アラタナ福岡支社(アラタナ研究所)に参画。同社でソーシャルコマースサービスの開発経験を積んだ後、ITベンチャー・株式会社モアモスト取締役として大分に戻る。2013年11月にイジゲン株式会社を創業。

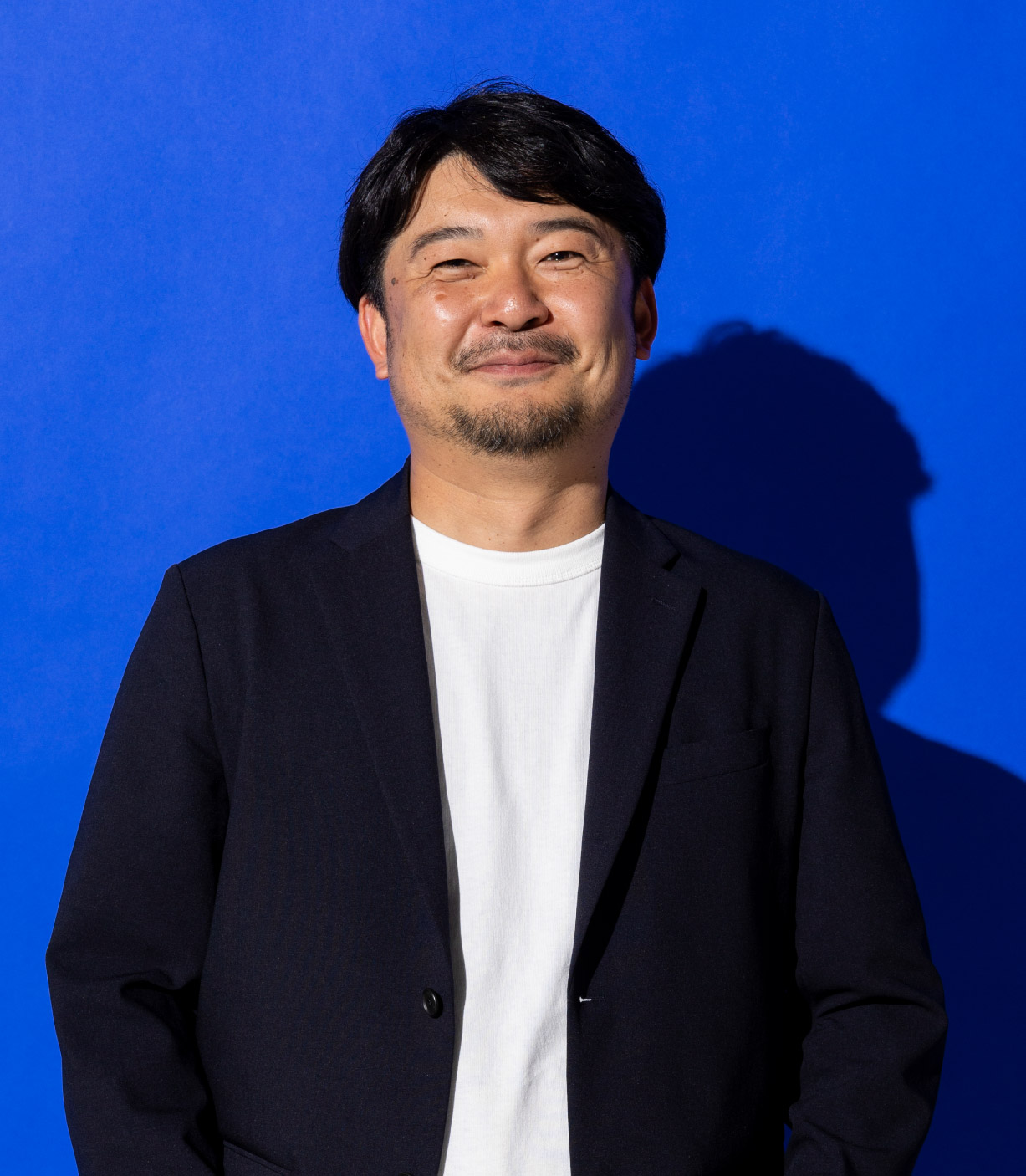

イジゲングループ株式会社 代表取締役専務CFO

1983年生まれ、福岡県出身。公認会計士。2010年有限責任監査法人トーマツ入所。上場企業の会計監査、IPO支援に従事後、デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社のマネージャーとして九州地区を中心としたスタートアップ企業のハンズオン支援、大手企業のオープンイノベーション/新規事業開発支援及び官公庁のスタートアップ政策立案に従事。現在はイジゲングループ共同代表。

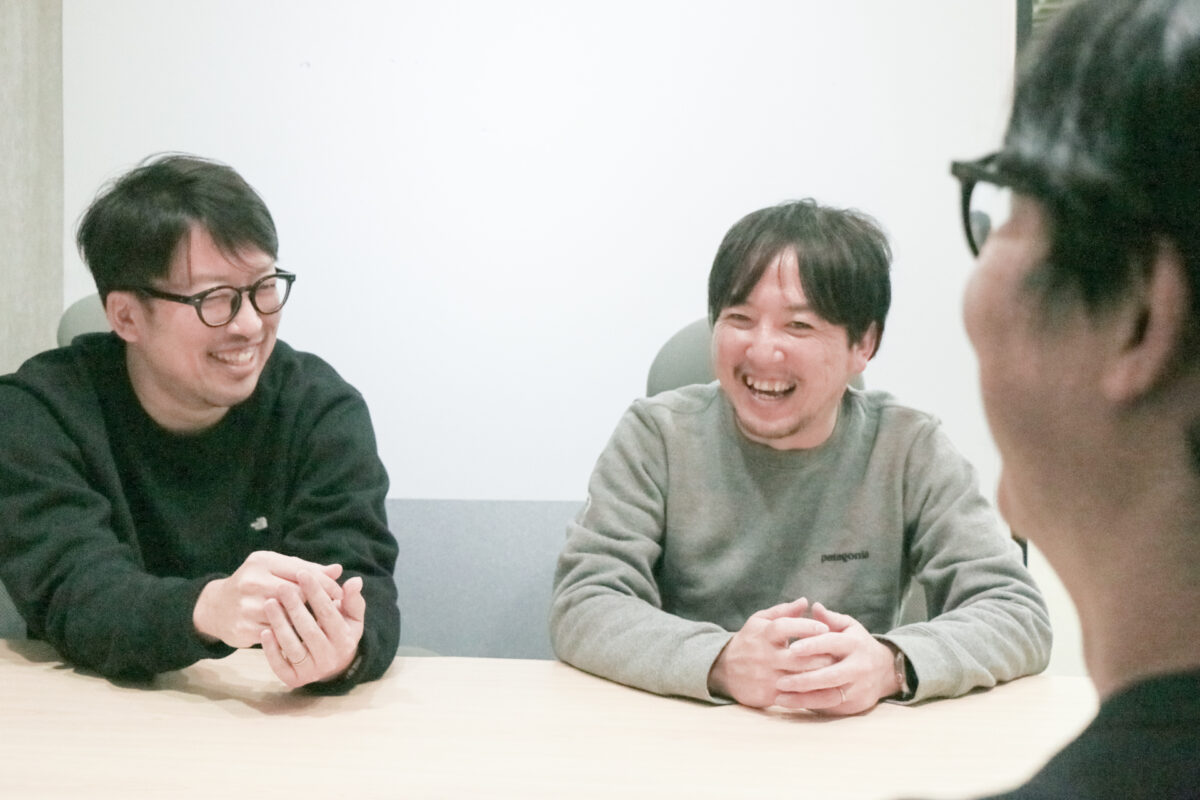

ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー

住友銀行・シティバンクを経て2005年よりドーガンで地域特化型ベンチャーキャピタルの立ち上げに携わり、累計5本・総額50億円超のファンドを運営。2017年にドーガンよりVC部門を分社化したドーガン・ベータ設立し代表就任。2019年より日本ベンチャーキャピタル協会 理事 地方創生部会長を務める。

“想い先行”で創業、作ったプロダクトは10以上

── イジゲンの創業は2013年ということで、ちょうど10年前になりますね。まずは創業の背景から教えていただけますか?

鶴岡 : もともと10年ほど東京でエンジニアとして働いていたのですが、2011年の東日本大震災をきっかけに大分に帰ることを考え始めました。生まれて初めて「本当に死ぬかもしれない」と感じて。弟も東京で仕事をしていたので「長男である自分がいつかは実家の大分に帰らないといけない」と考えていたこともあり、大分で仕事を探してみることにしたんです。

ただ当時はフリーランスだったこともあり、すぐには良い転職先が見つけられなくて…。範囲を広げて福岡の企業も調べてみたところ、以前から読者だったアラタナ研究所の宮崎さんのブログで、宮崎さんが所属していたアラタナの採用情報が記事になっていました。

その頃アラタナは急成長中で、一気に30人ほど採用するタイミング。そこで代表の濱渦さんに直接連絡をとって選考を受け、アラタナ(アラタナ研究所)に入社することになりました。ちなみにその“宮崎さん”は現在イジゲングループの一員として、開発部門を先導してくれています 。

アラタナ時代は福岡で働いていましたが、偶然「モアモスト」という会社を大分で経営されている起業家の方と出会って意気投合したことをきっかけに、同社に取締役として参画するかたちで大分に戻ってきました。

── 大分に戻るまでにそんな変遷があったんですね…!

鶴岡 : そうなんです(笑)。モアモストは受託開発を軸とした会社で、県内外のさまざまな会社の案件に対応していました。特に当時は都市圏の仕事を、都市の企業よりも安い価格帯で、品質面も担保した状態で請けられることが競合優位性になっていたんです。

ただ、次第に「それが果たして地域のためになるのか」と考えるようになりました。いずれ海外企業との勝負になった時、価格を抑え続けていけば地方経済そのものがシュリンクしていってしまうのではないかと。

「自社プロダクトを通じて、自ら価値を創造できる立場にならないといけない」。そんな思いが強くなっていた時に、イジゲンの共同創業者でもある出口さんと出会いました。エンジニアの自分と、リアルなイベントの企画や運営が得意な彼が組めば、新しい価値が創造できるかもしれない。そう考えて2013年にイジゲンを立ち上げたんです。

林 : そこから現在に至るまで、かなりの数のプロダクトを作ってきましたよね。

鶴岡 : ものすごく小さいものも含めれば10個以上はチャレンジしているはずです。このような流れで創業しているので、祖業として特定のプロダクトがあったわけではない。完全に“想い先行型”のスタートアップとして始まっています。

だから最初は受託開発やイベント関連の仕事もやっていました。一方で当時から“ラボ”的に新しい技術を試しながらプロダクトを開発してみる文化があって、そこで最初に生まれたのが「AIRPO(エアポ)」というiBeaconを活用したサービスです。

私たちの会社は、思い返すとO2O(Online to Offline)を強く軸にしてきた会社で、開発したプロダクトは基本的にO2Oに関連するものばかり。AIRPOはBeacon端末を店舗に設置しておくと、アプリをインストールしたユーザーが来店した際に勝手にポイントが溜まるというものでした。ちょうどその頃に、ドーガン・ベータからもCB(新株予約権付社債)で投資をしていただきました。

林 : 「自分の母親でも使えるようなサービスを作りたい」と言っていたのが印象に残っています。

鶴岡 : BASEと同じようなことを言っていた気がしますね(笑)。テクノロジーのことを特に意識していなくても、それを使いこなせる」。そういうサービスを作りたいと考えていました。特に大分にいたからこそ、街の中の人流が減っていっている様子も目にしていて。その課題をテクノロジーを使って解消したいという思いが強かったんです。

※注 : BASE 創業者の鶴岡裕太さんは鶴岡さんの実弟

外部調達し自社プロダクトに挑戦も「マネタイズに苦戦」

── VCからの資金調達は最初から検討されていたのですか?

鶴岡 : 最初は全く考えていませんでしたが、AIRPOを軸として覚悟を決めてやっていくのであれば、そうするべきだと考えました。だからそのタイミングで受託を一旦ストップさせて、AIRPOに集中したんです。「スタートアップとしての始まり」という意味では、この時期からかもしれません。

もともと林さんとはアラタナ時代に面識があって、VCに支援してもらうなら林さんにお願いしたいなと。プロダクトの外部評価を知りたかったという思いもありました。鍋島さんと会ったのも同じくらいの時期です。当時はデロイトトーマツベンチャーサポートで働かれていましたよね。

鍋島 : 大分のスタートアップを1社採択して支援するという国のプログラムを担当していて、そこでイジゲンを採択したのが最初でした。

── 林さんは当時のイジゲンをどのように見ていたのでしょう?

林 : まだカフェの屋根裏部屋のような場所でやっていた時だったと思うのですが、会社を作ったということでお話を聞きにいって。まさにAIRPOに集中したいということで、初回から投資を含めた議論をした覚えがあります。

最初の印象は、アイデアを思いついてから形にするまでのスピード感が他ではなかなか見ないほどの速さだったということ。ちょうど「リーンスタートアップ」という概念が広がっていた時期で、まさにそれを体現しているチームだなと感じました。

また当時O2Oという言葉はまだあまり浸透していなかったのですが、商店街の管理組合などへのヒアリングに同席してみると、「O2Oという言葉は知らなかったけど、まさにこういうことをやりたかったんです」という反応が返ってきていたんですよね。

お客さんが店舗を回ったらポイントが貯まる。ただスタンプカードだと店舗の人たちのオペレーションが大変なので、店舗に設置したビーコンと連動したアプリにした方が、楽だし便利だよねと。ちゃんと伝わっていたのがすごいなと思いました。

鶴岡 : 実際に大分だけで3〜4万人くらいのユーザーには使っていただけたのですが、事業計画通りには全く進まなくて。特に「マネタイズ」の見通しが甘かったというか、そこを突き詰めて考えられる人がいなかったんです。そんな状況だったので、鍋島さんに「どうやったら会社をたためるんですか?」と相談したことがあるくらい(笑)。

鍋島 : もちろん本気でというわけではなく冗談として、ですけどね(笑)。

鶴岡 : 大分ビジネスグランプリに応募していたので絶対優勝するしかないと意気込んでたり(無事優勝)、それでも債務超過だったのでそれをなくすまで受託を再開したり。なかなか苦しい時期も経験しました。

そこから黒字化したタイミングで、新しいプロダクト作りに挑戦して、お店の会員権を取引できる「SPOTSALE(スポットセール)」や、いろいろな店舗の定額サービス(サブスクリプションサービス)を簡単に購入できる「always(オールウェイズ)」を立ち上げてきました。

この2つも軸としてはO2Oで、思想も共通している部分が多いんです。SPOTSALEは今風に言えばNFTのマーケットプレイスのようなサービスだったのですが、リアルなお店が会員権を介してロイヤルカスタマーを増やしていくためのもの。それを発展させると「サブスクで継続的に利用してくれるユーザーをどう増やすのか」というアイデアにたどり着き、alwaysを始めました。

林 : CBを償還したのもその頃(2018年)ですよね。もともとCBの条件をAIRPOのKPIに紐付けて設定していて、ちょうど事業も方向転換して新たにファイナンスが進んでいたこともあり、一旦リセットした方がお互いにとって良いだろうという話になって。私としては、1回関係性は途切れるけど、また次のチャンスがくれば一緒にやりたいと思っていました。

期待の事業がコロナでストップ「2ヶ月後には資金がショート」

── alwaysはメディアなどで取り上げられる機会も多く、反響も大きかったのではないでしょうか。

鶴岡 : alwaysは店舗を持つ顧客企業向けのプラットフォーム事業でありながらも、自分たち自身も「always LUNCH」や「always DRINK」といったサブスク型の派生プロダクトを運営していました。それまでとは異なり、売上も毎月2倍になるようなペースで事業が伸びていたんです。

組織自体も鍋島さんがファイナンスを中心に事業に関わるようになったり、体制が整い始めている段階でした。

ただ、そんな時に日本でもコロナの感染が広がってしまって。メインターゲットだった飲食店が一気にクローズすることになるとは想定していませんでした。

ちょうどシリーズBの資金調達に動いていた時期で、当初は3月末に着金予定でいくつかの投資家から投資がほぼ決まっていたのですが、それがリセットされてしまった。資金は5月末にショートしてしまうような状態で「2カ月しかない中でどうしようか」と焦っていました。

経験上、エクイティをゼロから始めていては間に合わない。そう判断して、会社を生かすためにM&Aの方向に舵を切ったんです。M&Aのマッチングサービスなども活用しながら必死に探していると、幸いalwaysがある程度認知されていたこともあり、複数社が興味を示してくださりました。ただDD(デューデリジェンス)が間に合わないことなどがネックになって、なかなか進まない。

最終的には初期の株主でもあったザイナス社(大分のシステム開発会社)に支援していただき、私の株を譲渡するかたちで同社の傘下に入りました。

林 : 同社の傘下に入り、受託開発を軸にしながら1年くらいかけてビジネスの再構築に取り組んだイメージでしょうか。

鶴岡 : おっしゃる通りです。将来的にはスタートアップとしてIPOやM&Aを目指していく方向性であることには同意をいただき、私以外の株主の方々にも全員残ってもらっていました。

その状態で事業を再構築している中で、最終的には「別々の組織として事業に取り組んだ方がより大きな成長を見込めるのではないか」という議論になり、MBOを模索することになります。

そこで鍋島さんなどと共同でイジゲングループ(旧Local Group)を新たに設立し、その会社に対してドーガン・ベータなどから出資をしていただいて。それらの資金も用いてイジゲンの株を買い取り、イジゲン株主も株式交換により全て引き継ぐ形で再スタートを切りました。複雑なのですが、これがイジゲングループとしての成り立ちになります。

試行錯誤の上でたどり着いた「地方企業のDX支援」

── 林さんとしては再び鶴岡さん達に投資をしたわけですよね。どのような印象を持っていましたか?

林 : ザイナスグループに入ってからの期間は2人にお会いしてなくて久しぶりに再会したのですが、いろいろな意味で「めちゃくちゃ強くなっているな」と感じました。様々なハードシングスを経験されたことでメンタル的にもそうですし、チームとしても強くなったなと。

同時に事業自体もDXの潮流にも乗って、顧客から強く求められるものになっていた印象を受けました。

もともとAIRPOから始まり、いくつも自社でプロダクトを立ち上げた経験。そして苦しかった時期に(受託開発を通して)地域の企業の悩み解決に伴走してきた経験。創業時からやってきたことが融合した事業になっていた。まさにそれを「DX支援」というかたちで、地方の中小企業と一緒に体現していたんですよね。

たとえば1つの事例として、福岡の学校に販路を持っている弁当製造業者さんと「PECOFREE」というジョイントベンチャーを作っていました。この会社で立ち上げたのは、学生の方々がLINEでランチを簡単に注文できるモバイルオーダーサービス。イジゲングループのようにスピーディーにプロダクトを作れる会社と、既存のビジネス基盤を持った地域の企業が力を合わせれば、短期間で新たな価値が創造できる。それを強く感じました。

当時のピッチブックから、PECOFREEの事例を紹介したスライドを抜粋

だからMBOをした上でイジゲングループがこのような事業に取り組んでいくという話にもすごく納得できたんです。

鍋島 : 私たちとしても、非常に複雑で泥臭いスキームだったので、そこはぜひ林さんに応援してもらいたいと決めていました。最初からお願いしたい投資家の候補は決まっていて、その筆頭が林さんでした。

── いろいろな事業を経験してきた中で、「DX支援」を軸にしていくということは鶴岡さんとしてもスムーズに腹落ちしていたのでしょうか?

鶴岡 : そうですね。経験値として自社プロダクトをいくつも作ってきたこと、そして受託事業を通して地域の中小企業さんのゼロイチに伴走することが多かったこと。その軌跡を踏まえると、自然とこの事業に行き着いたような感覚がありました。

メンバーも地域の中小企業を支援していくことに対して熱い想いを持っていた人ばかりでしたし、前職などで培った知見などを活かして、それを実現できるメンバーが集まってきていたことも大きかったです。

今は「DXの総合支援をしている会社」と紹介することが多いのですが、実はデジタルを使わないケースもあります。相談の入り口の半分は人材支援関連。一緒に人事評価制度を作ったり、採用戦略を考えたりするところからスタートすることも珍しくありません。

結局のところ、自分たちがやっているのは「経営支援」だと思っています。これからの時代、デジタルを全く使わない経営というのはほとんどないので、デジタルを中核におきながら全方位で経営に伴走するという心づもりでいます。

林 : まさにその点が西日本シティ銀行を中核とする西日本フィナンシャルホールディングスとも合致したところですよね。

※後編では2022年12月26日に正式発表となった西日本フィナンシャルホールディングスによるイジゲングループのM&Aについて、その経緯や舞台裏を鶴岡さんと鍋島さんにお話いただきました。

関連コラム

-

地場企業と共に“九州の宇宙産業”の発展へ、QPS研究所の挑戦

- インタビュー

「創業者の先生たちが作ってきた宇宙産業が発展できる良い土壌がなくなってしまうのは絶対に良くない、その思いがすごく強かったんです」 そう話すのは、福岡で小型レーダー衛星の開発・運用に取り組む株式会社QPS研究所(以下QPS研究所)の代表取締役社長・大西俊輔さんです。もともと同社は2005年に有限会社… -

【代表パートナー林 特別寄稿】ベータ・ベンチャーキャピタル初の人材公募にあたって

- コラム

こんにちは。ベータ・ベンチャーキャピタル代表の林です。今日は特別企画(?)として、VCファームとして弊社の人材募集記事を投稿させていただきます。 弊社では年内を目処に新メンバーの採用を考えています。これまでは会社の規模も小さかったことから、大々的な採用活動は行っておらず、リファラルやインターンから… -

創業期に陥る落とし穴 ~後戻りできない資本政策~

- コラム

「若い時に〇〇やっとけば良かった」と時々考えたりしたりするのですが、やり直しがきかないからこそ、後悔しない人生を送りたいですよね。 そんな人生と同様にスタートアップの成長やファイナンスにおいて重要となる『資本政策』もやり直しがききません。 昨年12月に宮崎オフィスを開設してから5ヵ月以上が経過し、… -

「組織も根っこが大事」山を登りながら考えた、スタートアップが地方で成長するための組織づくり

- インタビュー

2015年、登山地図GPSアプリ「YAMAP」を提供する株式会社ヤマップがB Dash Campのピッチアリーナで優勝したことは、福岡スタートアップ史における重要なイベントの1つ。そこから7年後の2022年、同じく福岡発のスタートアップ、現場で働く人のワーキングクラウド「SynQ(シンク)」を提供す…